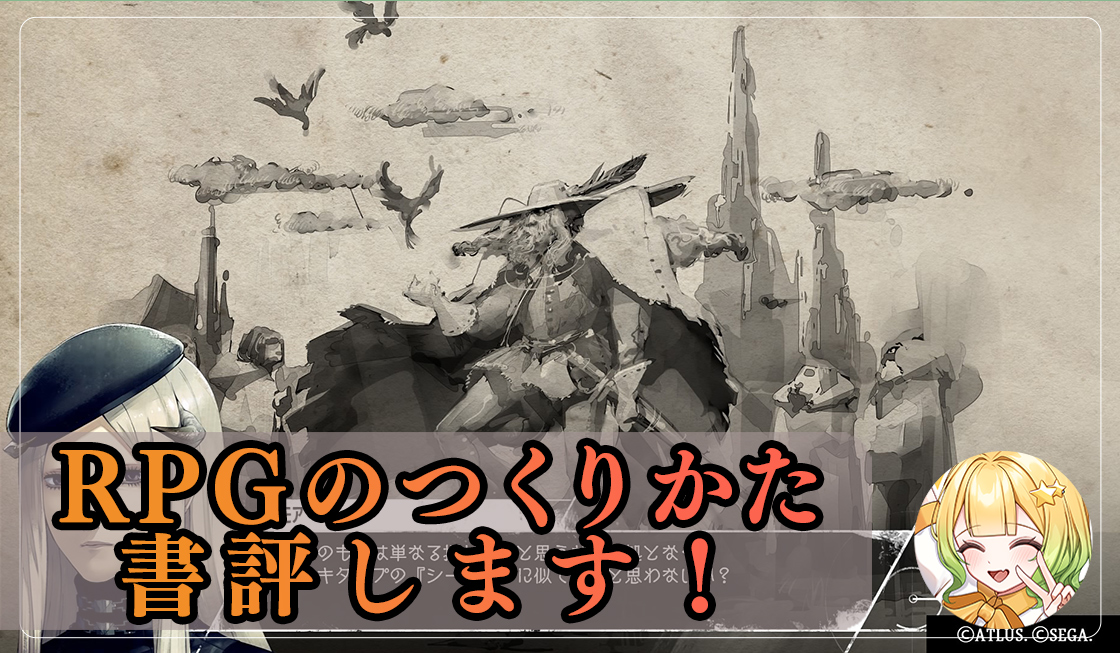

RPGのつくりかた ――橋野桂と『メタファー:リファンタジオ』要約・書評

『RPGのつくりかた ――橋野桂と『メタファー:リファンタジオ』』は、アトラスの名プロデューサー・橋野桂によるRPG制作哲学と、最新作『メタファー:リファンタジオ』の創作背景を掘り下げた一冊です。本書は、単なるゲーム紹介にとどまらず、「RPGとは何か?」という根源的な問いに正面から向き合い、橋野の思索と創造が交錯する読み応えのある内容となっています。

【概要】ゲームという“物語”を紡ぐ手仕事の記録

「RPG」の再定義と挑戦

橋野桂といえば『ペルソナ3』『ペルソナ4』『ペルソナ5』といった時代を代表するJRPGの牽引役。だが本書では、単なる成功者の回顧録に終わらず、「RPGとは何か」「なぜ人はRPGに惹かれるのか」という問いを、極めて真摯に、かつ現代的な視点で再定義しようとしている。

その中で描かれる『メタファー:リファンタジオ』は、ファンタジーでありながら現代社会の構造を反映し、「自己と世界の関係」を深く掘り下げた作品だと紹介されている。RPGが「役割を演じる」ゲームである以上、「自分をどう定義するか」はその根幹に関わるテーマであり、本書はそれを物語・システム・世界観すべてで体現しようとするプロセスを描いている。

制作現場のリアルと哲学

注目すべきは、ゲーム制作の現場についても丁寧に語られている点だ。橋野は単なるディレクターではなく、「物語を語る」職人であると同時に、チームを率いるマネージャーでもある。開発における葛藤、アイデアの練り直し、時にはプロジェクトの方向性そのものを疑う勇気――そういった「創作の揺らぎ」が赤裸々に語られており、ゲーム業界を志す人間だけでなく、創作全般に携わる人間にとっても貴重な証言となっている。

“メタファー”としてのRPG

本書のタイトルでもある「メタファー」という言葉は、ゲームそのものへの示唆でもある。橋野はRPGを「人生のメタファー」として捉えており、ゲームの中で選択し、悩み、時に失敗するプレイヤーの行動が、現実世界と地続きであることを強調する。

『メタファー:リファンタジオ』では「王を選ぶ」というテーマが物語の軸になるが、それは政治的な比喩だけでなく、「自分自身の王になる」という内面的な成長の物語でもある。RPGがプレイヤーに「自分とは何か」を問う場になるという、橋野の信念がそこにはある。

第1章「世界の設定――はじまり」

――世界観は“問い”から生まれる

本章では、RPG制作における最初のステップとして、「世界観の構築」がどのように行われたのかが語られています。橋野桂がまず行うのは、「どんな物語を描きたいか?」ではなく、「どんな問いを立てたいか?」という姿勢であり、そこに本書の、そして『メタファー:リファンタジオ』の本質が宿っています。

「社会構造」からファンタジーを考える

橋野は、リアルな現代社会の断片、特に“選挙”や“指導者の正統性”といったテーマに着目し、それを抽象化・再構築することで『メタファー』のファンタジー世界を形作っていきます。

「この世界には王がいない」「王を選ぶ方法も知らない」――という一見して異質な設定は、現実の“政治的無関心”や“アイデンティティの喪失”のメタファーであり、プレイヤーがこの世界に降り立つことで、自らの意志で“どう生きるか”を考える余地が設計されているのです。

物語の舞台=“自分の鏡”

橋野は、舞台設定とは単なる背景ではなく、「プレイヤーが自分を映し出す鏡」だと語ります。だからこそ、都市の階層構造、異なる民族や階級の対立、さらには人間の心を視覚化する“幻霊(アーキタイプ)”の存在など、すべてがプレイヤーの内面や葛藤を反映する形で作られています。

特に興味深いのは、「社会そのものが夢を失っている」というテーマがあり、それに対して“夢を見る力を取り戻す”という物語の軸が設けられている点。これは橋野が『ペルソナ』シリーズで培ってきたテーマ性の延長線上にあるともいえます。

世界設定とゲームシステムの一致

世界の設定とゲームシステムは完全に分離しているわけではなく、むしろ密接に連動しています。本章ではその一例として、「幻霊」がただのバトル要素ではなく、登場人物の価値観や信念を表現する存在であること、そしてその“幻霊の選択”が物語上の決断にも影響する構造が説明されます。

この設計によって、プレイヤーが“どのような人物になりたいか”を選ぶ過程そのものがゲームプレイになる――それが橋野流のRPGの核なのです。

RPGとは、物語を“歩く”ものではなく、“問いに答える”もの――

そう思わせる、橋野桂らしい哲学が詰まった序章です。

第2章「シナリオの作成――橋野桂とアトラス」

――物語は“主題”から始まる

この章では、ゲーム制作におけるシナリオライティングの舞台裏、特に橋野桂がどのようにして「テーマを物語に落とし込むか」が中心に語られています。同時に、アトラスという独自のクリエイティブ集団が、いかにして橋野のビジョンを形にしていくかという、チームとしての創作プロセスも描かれており、読みごたえのある章です。

「テーマ」を決めるということ

橋野のシナリオ作成は、まず「何を伝えたいか」=主題の明確化から始まります。

『ペルソナ』シリーズでもおなじみのこのスタイルは、『メタファー:リファンタジオ』においても貫かれており、今回は「社会の中で自分の役割をどう選ぶか」という重厚なテーマが核となっています。

このテーマは単なる設定ではなく、物語の展開・キャラクターの選択・ゲームシステムすべてに貫かれており、それこそが「橋野作品」たるゆえんでもあります。

アトラスのシナリオ作り:職人たちの連携

注目すべきは、橋野のアイデアが「個人の天才」で終わらないところ。アトラスには、長年一緒に仕事をしてきた脚本家、設定担当、美術、UIチームが存在し、それぞれが自分の専門領域から物語に「解釈」を加えていきます。

本章では、たとえば物語上の対立構造をビジュアルでどう見せるか、あるキャラクターの心情をUI表現でどうサポートするか、といった「チームの中で物語が深まっていく」過程が具体的に語られており、まさに総合芸術としてのRPG制作が垣間見えます。

「物語の分岐」は何のためにあるのか

橋野が面白いのは、「選択肢」や「マルチエンディング」をただの仕掛けではなく、プレイヤー自身の問い返しの装置として設計している点です。

「誰を信じるか」「どの価値観を選ぶか」といった選択肢は、世界観の中で現実的な問題として投げかけられ、“正解のない選択”をプレイヤーに強いる構成になっています。これは、従来の「善か悪か」のような二項対立とは異なり、よりグラデーション的で、深い内省を促すものです。

RPGのシナリオとは、ただ物語を語ることではない。

「問いを与え、解釈を許し、選ばせる」ことこそが真の物語だ

第3章「キャラクターの設計――自己と他者のあいだ」

――キャラクターは“問いを生きる存在”

この章では、RPGにおけるキャラクター設計の核心が語られます。橋野桂にとってキャラクターとは、「世界観を生きる存在」であると同時に、プレイヤーの“問い”への応答者でもあるのです。

“他者”は自分を映す鏡

本章でとくに印象深いのは、橋野が「キャラクターは自分自身の可能性の投影である」と語っている点です。

たとえば、現実では言えない言葉、取れない態度、認められない感情――そういったものを、ゲームのキャラクターに代弁させることで、プレイヤーは“自分とは違う自分”を体験することができる。その構造があるからこそ、キャラクターたちが「生きている」と感じられるのだといいます。

設計思想:理念から“関係”へ

従来のRPGに多い“職業”“役割”“能力値”でのキャラクター構築とは異なり、『メタファー:リファンタジオ』では「他者との関係性をどう築くか」がキャラクター設計の出発点になっています。

キャラ同士の衝突、誤解、信頼の回復……そうした関係のダイナミズムをプレイヤー自身が体験することで、「人間とは何か」を感覚的に理解するようなゲーム体験が設計されています。

“心のかたち”をデザインする

さらに本章では、『メタファー』における新たな要素「幻霊(アーキタイプ)」についても触れられます。これは単なる能力の象徴ではなく、各キャラクターの“信念”や“人生観”の可視化というメタファー的存在。

たとえばあるキャラが「信じることで人は変われる」という思想を持っていれば、それがそのまま幻霊の姿や能力に表れ、ストーリーの中でも“思想のぶつかり合い”として描かれる。まさに“信念同士が戦う”物語がここにあるのです。

プレイヤーは他者をどう受け入れるか

キャラ同士の関係は、プレイヤーの選択によって大きく変化します。

「許す」「離れる」「助けない」など、従来のRPGに比べて“意図的に距離を取る”選択肢も豊富で、それぞれに物語の余韻が残るよう設計されています。

つまりこの章は、「仲間を集めて冒険する」という古典的RPG構造を超えた、“仲間とは何か”を問う物語の作り方が描かれているのです。

RPGとは、他者との関係のなかで“自分が何者か”を知る旅。

第4章「バトルと成長――選択が力になる」

――“戦うこと”とは、“何を信じるか”という選択

RPGのバトルといえば、システム的な「戦闘手段」や「攻略の手段」として捉えられがちですが、橋野桂はそれを「プレイヤーの内面の表現」として再定義しています。この章では、戦闘と成長を“意味ある体験”に昇華する思想と設計哲学が語られています。

「成長」とは、ステータスだけの話ではない

一般的なRPGでは「戦えば強くなる」。でも橋野は、それでは「人間の成長にはならない」と語ります。

『メタファー:リファンタジオ』の成長システムは、レベルアップやスキル習得の背景に“どんな信念を選び、どう行動したか”が組み込まれているのが特徴。

たとえば、

- 他者を信じる道を選んだ結果、支援系のスキルが強化される

- 孤独を選ぶことで、単独行動に長けた特性を得る

といったように、選択と成長が強く結びついているのです。つまり、プレイヤーが“どんな人間であろうとしたか”が、そのまま戦闘スタイルに現れるようになっています。

バトルは“信念の衝突”

この章の白眉は、バトルのデザイン思想。敵キャラも単なる障害物ではなく、「異なる信念を持つ存在」として描かれます。

たとえば、

- 国家の秩序を何よりも重んじる敵

- 自由と混沌を信仰する反逆者

そうした敵に対して、ただ倒すのではなく、なぜ戦うのか、どう戦うのかというプレイヤーの姿勢そのものが問われるバトル構成。ときに戦わずに説得するルートも用意されており、戦闘が“対話”の一種として機能することすらあります。

「選択」が「力」になるRPG

この章のタイトルにもあるように、橋野が目指すのは「選択が力になるRPG」。

これは単に「選択肢が多い」ゲームという意味ではなく、「選んだ結果、自分が変わっていく」という体験をプレイヤーに与えるものです。

だからこそ、育成やカスタマイズも「最適化」より「個性」が重視されており、自分だけのプレイスタイルを貫くことが“正解”になっていく構造。

RPGというジャンルにおいて、「成長」をステータスではなくプレイヤーの意志の延長線に置くこのアプローチは非常に先鋭的です。

敵を倒すのではなく、自分自身の価値観を確かめるために戦う。

だからこそ、バトルも、成長も、ただの作業ではなく「人生」になる。

第5章「物語の終わり方――ゲームと現実のあいだ」

――終わりとは、“答え”ではなく“問いを返すこと”

この章では、橋野桂がRPGの「エンディング」に込める哲学、そしてプレイヤーに残したい“余韻”について語られています。

ゲームは終わる。でもその先に、「現実の自分に何かが残る」。それが、橋野が目指す“物語の終わらせ方”です。

「終わり」は“開かれたもの”であるべき

橋野の基本スタンスは、「物語に絶対的な終止符は必要ない」というもの。

RPGのエンディングも、“すべてが解決した”わけではなく、“これから何を選んで生きていくのか”をプレイヤーに委ねる構造が多くなっています。

これは、『ペルソナ』シリーズでも一貫していた特徴ですが、『メタファー:リファンタジオ』ではより強く、「社会に参加するとは何か」「自分の立場をどう築くか」というテーマ性と直結しています。

選んだ“結末”はプレイヤー自身の鏡

本作では、複数の結末が用意されていますが、どれが「バッドエンド」「トゥルーエンド」というラベルでは語られません。

プレイヤーが物語の中でどう考え、誰を信じ、どんな選択を重ねてきたか――

その「人生の選び方」そのものが、エンディングに反映される仕組みになっています。

つまり、終わりとは「作品の出口」ではなく、「自分の問い直しの入り口」なのです。

ゲームは現実のメタファーである

この章で印象的なのは、「ゲームと現実のあいだ」という章タイトルの意味。

橋野は、ゲームの物語や体験は、あくまで現実を映す“メタファー”であり、そこから何を受け取り、どう現実で生きていくかこそが重要だと語ります。

ゲーム世界で何を信じ、何を選んだか――

それを通して、プレイヤーが“現実の自分”について再考する。それがこの作品の最大の目的であり、終わり方に込められた想いです。

RPGとは、人生の予行演習である。

そしてエンディングは、“本当の自分の物語”のはじまり。

印象的な証言集

橋野桂(ディレクター・シナリオ)

「RPGとは、“問い”をプレイヤーに渡すメディアだと思っている。」

→ ゲームをただの娯楽や攻略対象とせず、思考する装置として定義するこの姿勢が、彼の作品全体に通底してる。

「“選択肢”は、選ぶためではなく、“迷わせるため”にある。」

→ プレイヤーが一瞬で“正解”を出せない状況を設計する。それは、ゲームの中でこそ“人間らしさ”が出るから。

デザイナー(UI・演出)

「プレイヤーの“感情のグラデーション”に、UIが寄り添う必要があると思った。」

→ ただ操作しやすいだけでなく、“心の変化を支えるインターフェース”としてUIを捉えている発言。地味だけど超深い。

アートディレクター(幻霊デザイン)

「幻霊のデザインは、その人の“内面の葛藤”を彫刻するような作業だった。」

→ キャラの表面的な職業や属性ではなく、その人が「どういう価値観で世界を見ているか」がモンスター化するという発想。

企画担当

「RPGは“自分を演じる”ゲームじゃない。“他人になることで、自分を知る”ゲームだと思うんです。」

→ プレイヤーが、他者(キャラクター)を通じて自己理解を深めていくという、RPGというジャンルの可能性を突く一言。

サウンドチーム

「音楽で“選択の正しさ”を決めたくなかった。どの選択にも“重さ”があることを感じてほしかった。」

→ BGMひとつとっても、価値判断の押しつけを避け、プレイヤーが悩む空白を守るというポリシー。これは泣ける。

総評

『RPGのつくりかた』は、ただの開発舞台裏本ではなく、RPGというジャンルに対する愛と問い、そして挑戦が詰まった一冊。『メタファー:リファンタジオ』を楽しみにしている人はもちろん、ゲームというメディアを深く理解したい読者にとっても、多くの示唆に富んだ内容になっている。

橋野桂が問い続けた「RPGとは何か」に、あなた自身も向き合いたくなる。そんな“読み応えのあるゲーム本”です。

最後に、筆者はまだこの作品はプロローグデモ版でしかプレイしておらず、こちらの本の伝えたいことのすべてを理解しているわけではありません。

末筆ではございますが、プロローグデモ版のレビュー記事を添付して〆させていただきますね。

ではでは、筆者のマルマグでした^^